2023.07.04

近年、マーケティング戦略においてオンライン・オフライン連携の重要性が叫ばれています。中でも最も実践しやすく、スピーディな効果を期待しやすいのが「O2O」施策です。

本ページではO2Oという言葉の意味を誰にでもわかりやすく解説したうえで、そのメリットや具体的な施策について紹介していきます。

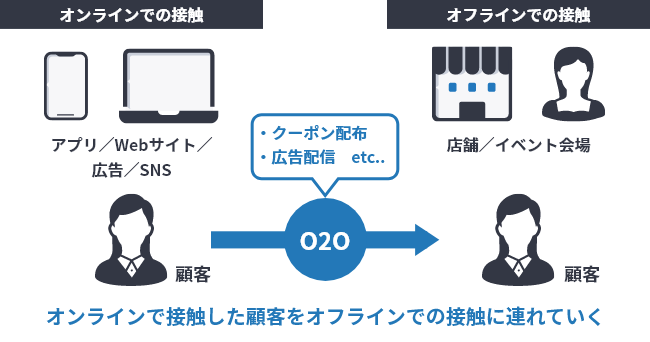

O2Oとは、WebサイトやSNS、アプリ、メールなどのオンラインチャネルで接触した顧客を、店舗、イベント会場といったオフラインのチャネルに誘導し、買い物を促すマーケティング施策のことです。英語の「Online to Offline」の略語で「オーツーオー」と読みます。

具体例としては、「店頭(オフライン)で使えるクーポンを、メルマガや公式サイト上(オンライン)で配信する」「SNS上(オンライン)からキャンペーンに参加した顧客を対象に、店舗(オフライン)での買い物の際にポイントを付与する」などが挙げられます。

O2Oはあくまでもオンラインとオフラインを独立した異なる性質のものとみなし、オンラインからオフラインへの一方向の流入を促すことを目的としています。

■O2Oが目的とする顧客の行動

オンラインで接触を持った顧客を、店舗やイベント会場のようなオフラインの接触チャネルに誘導するのがO2O施策の目的。

オンラインで接触を持った顧客を、店舗やイベント会場のようなオフラインの接触チャネルに誘導するのがO2O施策の目的。

それではO2O施策を実施する、つまり「オフラインで接触や取り引きのある顧客をオフラインの接点へと誘導する」ことにはどのようなメリットがあるのでしょうか。代表的なものを紹介していきましょう。

O2Oの最大のメリットは、オンラインでしかコミュニケーションができていない顧客に対して、来店・来場に向けた効果的かつ広範なアプローチができることです。

特に重要なのは「エリアを限定せずにマーケティング施策を実施できること」と、「低コストかつ効率的なコミュニケーションが実現すること」。オンライン広告は多くの場合、顧客の興味や関心、居住地域などによるターゲティングが可能です。また、SNSやアプリを活用してダイレクトにメッセージやクーポンを配信すれば、より高い誘導効果を期待できるでしょう。

従来、来店・来場の促進を目的としたマーケティング施策は、屋外広告の出稿、折込チラシの配布、ポスティングといったオフラインチャネルが主体でした。O2O施策の実施により、より多くの人にメッセージを届けることができるようになるのです。

O2Oは再来店・再来場の促進にも大きく貢献します。一度、訪れた店舗から配信される、クーポンやSNSでの情報発信はリピート率を高める効果があるからです。リピーターを増やすことによってその企業の購買層も厚くなり、企業のブランド価値を高めることにもつながります。また、顧客との接触回数が増えることで顧客関係の強化も期待できます。

O2Oを駆使した販売戦略は「効果」が目に見えて分かりやすいという特徴があります。オンラインで配布したクーポンは、店舗側でクーポンの利用枚数を確認すれば簡単に効果測定が可能になります。実施した販売戦略が成功したのかそれとも改善しなければならないのか、数値化することで以降の施策検討も容易になるでしょう。施策は行っているものの、きちんとした効果計測ができていない場合におすすめです。

なお、メリットばかりのように思えるO2Oですが、いくつかの課題も抱えています。そのひとつが顧客単価の問題です。一般的に、客単価を上げる場合には商品の価格を引き上げたり、高グレード商品を販売したりする方法があります。しかし、O2Oはクーポンなどの特典を活用して実施することが多いため、単価アップにはつながりにくい側面があります。O2Oはあくまでも集客やリピート率の向上といった効果をメインに考え、顧客単価の向上を目的とする場合には別の施策を考えるようにするのがいいでしょう。

O2Oを実際に推進しようとしたとき、具体的にどのような施策が考えられるのでしょうか。代表的なものを紹介していきます。すぐに着手できる施策もあるので、ぜひ参考にしてください。

スマートフォンが日常生活に欠かせなくなった現代において、店舗アプリの利用はO2O施策を考えるうえで非常に効果的な手法といえます。店舗アプリから情報を発信することで、ユーザーがどこにいても直接的に来店を促すことができるからです。

店舗アプリを活用するには、顧客にユーザー登録をしてもらうことが重要です。顧客側にとっては手間がかかる行為でもあるため、アプリのダウンロードやユーザー登録が十分なメリットを持っていることを伝えましょう。「アプリ利用者限定のお得な情報を受け取れる」「商品検索や予約が手軽にできる」など、アプリならではの特別感を演出するのも良い方法です。

同時にアプリのダウンロードの手間を減らす工夫も大切です。例えば、すでに登録者が多いLINEやTwitterにアカウントを開設したり、QRコードで簡単に利用できたりするような工夫をしてみましょう。顧客層を考慮して、自社のターゲットに合った方法を採用することが大切です。

店舗アプリやメールマガジンなどを利用して、クーポンやセールなどのお得な情報を発信することはダイレクトに来店・来場促進につながります。情報発信そのものはポスティングなど、オフラインの方法でも可能ですが、利便性を取るならオンラインで発信するほうがいいでしょう。

さらに、店舗アプリやメールマガジンの利用者はユーザー登録ユーザーるケースが多く、こういったユーザーは特定の店舗に対して強い関心を持っている可能性があります。興味関心の度合いが高い顧客に絞って情報を発信できれば、確度が高い集客ができるようになります。

現在では、実店舗とECサイトを両方構えている企業も多く存在します。その場合、双方のサービスを連携させると顧客にとっては非常に好印象です。

例えば、「ECサイトと店舗の会員登録やポイントサービスを統一する」「ECサイトで購入した商品を店舗で受け取ることができるようにする」など、相互補完的な役割を持たせるのが効果的。店舗で購入した顧客がECサイトを閲覧してくれたり、逆にECサイトを閲覧した顧客が店舗に足を運んでくれたりするきっかけになるでしょう。

店舗数の多い企業・ブランドでは、スマートフォンの位置情報を利用して来店促進を図る方法も考えられます。例えば、来店時に店舗アプリにアクセスすることでポイントを入手できたり、ユーザーの近くにある店舗の情報を配信することで、手間をかけることなく店舗に足を運んでもらえたりするようになります。また、位置情報は店舗検索にも利用されるため、単純に利便性を向上させるうえでも重要でしょう。

O2Oと同時に語られることの多い戦略やマーケティング用語に「OMO」「オムニチャネル」というものがあります。最後に、これらの意味とO2Oとの違いについて解説しておきましょう。

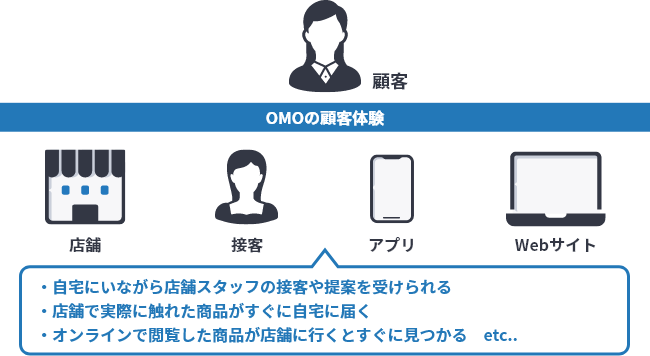

OMOは、英語の「Online Merges with Offline」を略した言葉で、「オンラインとオフラインの統合・融合」という意味を持っています。「顧客がオンライン・オフラインの区別なく一貫したサービス・体験を得られる」環境そのものを指す言葉と考えるのがいいでしょう。前述した通り、O2Oはマーケティング施策の総称であり、OMOを実現するための部分として機能します。

■OMOが実現する顧客体験

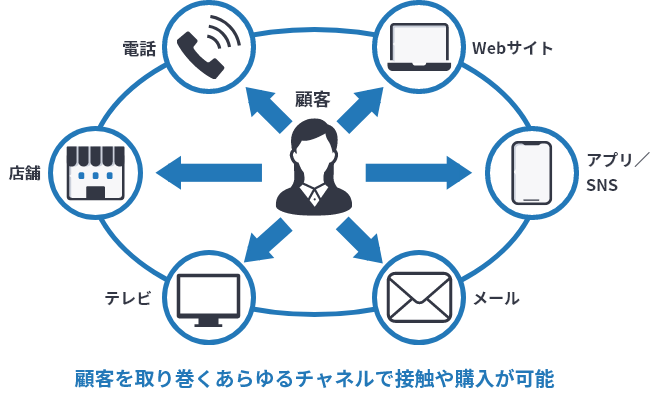

オムニチャネルは「すべてのチャネル(販路)」という意味の言葉です。オムニチャネル戦略といった形で使用されることが多く、この場合は「Web、アプリ、SNS、店舗、テレビ、カタログ、屋外広告など、あらゆるチャネルが連携して顧客とのコミュニケーションを取り、サービスや商品を販売する」という意味を持ちます。

O2Oがオンラインからオフラインへの誘導を目的としていたのに対し、オムニチャネルはあらゆるチャネルでのコミュニケーション、商品・サービス提供が主眼。前述したOMOを実現するうえで必要とされるチャネル開発の手法と考えるのがわかりやすいでしょう。

■オムニチャネルの目指す顧客との接点

O2Oの実施方法でも触れた通り、O2O施策の推進にはモバイルアプリが非常に有効です。モバイルアプリの最大の利点ともいえるプッシュ通知が利用できるからです。プッシュ通知はスマートフォンに直にメッセージを表示させることができるため、非常に訴求力が高いのです。

モバイルアプリの開発や導入が難しい場合は、LINEを活用するのもよいでしょう。公式アカウントを作成し、友達登録をしてもらうことで手軽にメッセージを配信することができます。また、LINEミニアプリというLINEのプラットフォーム上で手軽にアプリを構築する方法もあります。

いずれにせよ、オンラインにおけるメインの顧客接点はスマートフォンであると考えるのが基本です。スマートフォンを介して、いかにオフラインに誘導するかを考えるのが、O2O施策の効果を高める一番の近道でしょう。

Repro株式会社が制作した独自の市場調査資料、ホワイトペーパー、お役立ち資料です。

ほかでは知ることのできない貴重な情報が掲載されているので、ぜひダウンロードしてご覧ください。