はじめに

キッコーマン株式会社様が運営する「キッコーマン きょうの献立」(以下、きょうの献立)アプリへの、Reproソリューションの導入事例です。経営企画室 消費者コミュニーション担当部長の杉森一広様と、同部門の市川真規様に、プロジェクト全体像からその成果までを詳しくお話しいただきました。

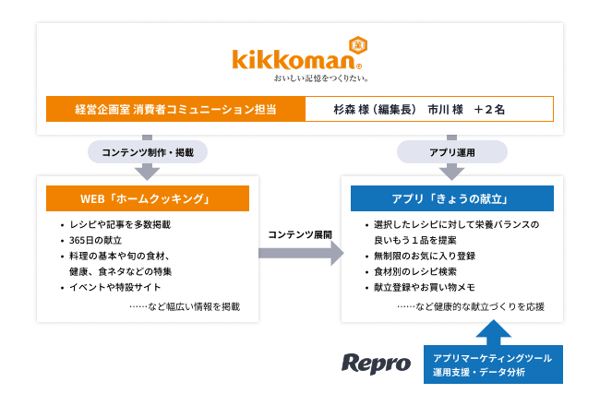

キッコーマン株式会社様×Reproのお取り組み全体像

「きょうの献立」の概要

「きょうの献立」は、キッコーマン株式会社が運営するレシピサイト「ホームクッキング」の使い勝手をより高めた無料アプリです。掲載されているレシピは、プロの料理家とキッコーマンのメニュー開発担当がつくった確かなものだけ。食材ごとに検索できるのはもちろん、たんぱく質や食物繊維が豊富なレシピ、減塩レシピなども多く、健康に配慮しているのも特徴です。

レシピを表示させると、栄養バランスの良い組み合わせとなるレシピも提案されるほか、自分好みのレシピを組み合わせて献立を作成することも可能。さらに、作成した献立の栄養バランスがグラフで可視化されるなど、さまざまな機能で健康な食生活をサポートしてくれます。

「きょうの献立(2025年10月27日時点)」iOS/Android

「きょうの献立(2025年10月27日時点)」iOS/Android

お気に入りレシピや献立は無制限で登録可能。食材の扱い方やおすすめレシピをピックアップした記事など、役立つ情報をまとめたコラムも多数閲覧することができる。

キッコーマン株式会社様のアプリ運用・コンテンツ制作体制

Webサイトはキッコーマンレシピの入口、アプリはより親密なファンを増やすツール

——「きょうの献立」とWebサイトの「ホームクッキング」では、どちらもレシピ提供が行われています。それぞれが担う役割に違いはあるのでしょうか?

杉森 お客様がレシピを探すとき、キッコーマンとしてまず入口となるのがWebサイトの「ホームクッキング」です。たとえるなら、誰でも訪れることができる大きな公園のようなもので、レシピ、食材の扱い方の特集ページ、丁寧に和食を解説する特設サイトなどの、さまざまなエリアに分かれています。「ないものはない」をモットーにレシピを増やしているので、追加のたびにエリアが増築されていくイメージですね。

そんな「ファーストキッコーマン」と言えるホームクッキングを利用し、キッコーマンのレシピに価値を感じてくださった方のために提供しているのが、アプリ「きょうの献立」。Webサイトでキッコーマンのファンになった方と、アプリでより深くお付き合いしていくことを目指しています。

——Webサイトからアプリに移行する「ファン」は多いのでしょうか?

市川 きょうの献立への誘導はメルマガや広告などでも行っていますが、ホームクッキングからも多数ダウンロードしていただいています。導線を設置した前後で、ホームクッキングからのダウンロード率が約170%にまで上がり、継続率も非常に好調に推移しています 。アプリではレシピの検索が直感的にでき、お気に入りレシピの登録も無制限と使い勝手が良いうえ、すべての機能が無料で利用可能という点も大きな魅力になっていると思います。

——Webサイトもアプリもレシピの掲載数が膨大で、しかも新たなレシピは絶え間なく追加されていますよね。

杉森 キッコーマンのレシピ発信の歴史はとても長く、遡れば明治・大正時代には新聞広告などでレシピを提案していました。1973年に、電話でレシピを紹介する「もしもしクッキング」というサービスをスタート。時代の移り変わりに合わせて小冊子に移行した後、Webの普及に対応して、1997年に小冊子の誌名を引き継ぐ形でレシピサイト「ホームクッキング」を開設したんですね。今と違って、レシピサイトはまだ少ない時代だったと思います。

そもそも調味料メーカーであるキッコーマンにとって、レシピはとても大事な存在なんです。リレーで言えばアンカーのようなもので、僕らの商品をお客様の食卓にお届けするラストワンマイルを握っているので、きちんとしたものを発信していく必要がある。特に最近、意識しているのは「健康な食生活」のためのレシピで、減塩や、1日の半分の量のたんぱく質をとれるレシピの開発にも力を注いでいます。

市川 そのあたりもアプリのほうがわかりやすいですね。すぐに見つけてもらえるよう、インターフェイスに「健康」のタブを設置するなどの工夫を施しています。

データ分析、スムーズな運用、サイトとの差別化。山積みの課題も「Reproさんなら助けてくれそう」

——現在のきょうの献立は2021年にリニューアルされたとのことですが、その理由をお聞かせください。

杉森 前身のアプリは2012年、ホームクッキングとの両輪で回すことを前提にリリースしました。当時としては良いものでしたが、スタンドアローンの仕様で誰がどう使っているのかが見えなかったんです。そこで、やはりユーザーとのコミュニケーションを活性化させたいということで、リニューアルに踏み切りました。

ただ、リニューアルでデータは得られるようになっても、何をどうすれば役に立つところに持って行けるのかがわからない。社内にもデータ分析のノウハウがなく、最初のうちは何もできませんでした。

市川 アプリの運営チームは4人体制で、私が主にデータ分析を行っていましたが、もともとコンテンツ制作が業務の中心でしたので運用するだけで精一杯。日々、データだけが蓄積されていくという状況でした。ユーザー数や継続率を伸ばしたくても、数字の見方も規模感もわからなくて。もともとWebサイトはマスに対しての発信で、アプリは1対1のやり取りを目指していたのに、その住み分けができておらず、「Webと何が違うの問題」も発生していました。

当時使っていたツールは、あまり使い勝手が良くなくて。週1回、金曜日に配信するプッシュ通知ひとつ送るのにも、膨大な時間がかかってしまっていたんです。ひとつでも間違えると発信できないうえに、設定した時間にならなければそのミスすらわからなかった。さらに、オーディエンスのデータを取り込んでも通知が届かないなど、さまざまな不満がありましたね。

杉森 データ分析のノウハウがないうえに、システムの問題もあってPDCAが回せない。言ってみれば、何も見えないまま川に向かってひたすら石を投げているような状態でした。別のツールに乗り換えることも検討しましたが、アプリ立ち上げと同じくらいコストがかかるとわかってから二の足を踏んでいたんです。そんなとき、浮かび上がったのがReproさんの存在でした。

市川 最初にお話を聞いたとき、「Repro さんなら助けてくれそうだな」と思ったことを覚えています。営業の林さんは、思わず「キッコーマンの社員なのかな?」と錯覚するほど、こちらの課題を的確に把握してくださって。今後、何をすれば良いのかというご提案にもストーリー性があったので、「なるほど」と納得感を得ることもできました。

杉森 アプリを運用しきれず、目指していた形にもまったく届かなくて困っていたところに、「解決できるシステムを持っていますよ」「もっと簡単に効率良くできますよ」と手を差し伸べてくださったのがReproさん。しかもデータ分析の支援もしてもらえると聞いて、それまで市川が蓄えてきたデータを活かせることがわかったのも、導入の決め手のひとつでしたね。

やりたかったことの実現につながる高い分析力と的確な提案。営業をサポートする兆しも

——Reproの伴走が始まって1年余り。率直なご感想をお聞かせください。

市川 ユーザーの解像度が上がり、双方向のコミュニケーションができるようになって、とても良かったと思っています。プッシュ通知を送る際、以前ほど設定に時間を費やすことがなくなったのも利点です。たとえば40分かかっていたことが10分ほどでできるようになったので、ストレスもなくなりました。

杉森 時間ができたことで、余裕のある運用が可能になったのも良かったです。また、施策を実行したときに検証して、PDCAを回せるようになったのは大きな変化です。施策の後、すぐに有意差の有無やCTRを確認できるので、非常に重宝しています。

市川 プッシュ通知が開かれる時間帯は、ユーザー属性によって変わると分析していただいたのも助かっています。お子さんがいるユーザーは17時くらい、いないユーザーはもう少し遅い18時くらいといった形で、タイミングや内容をセグメントに合わせて細かく分けての配信は、ずっとやりたかったことだったんです。

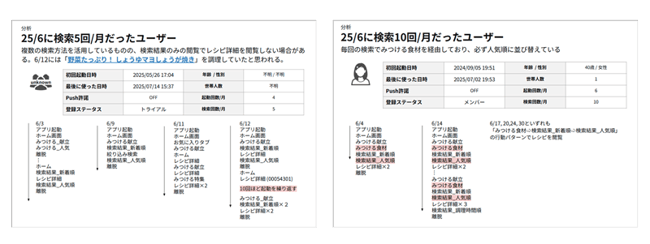

Reproさんは、データの分析力にも非常に長けていますよね。チーム内では以前から、「お客様が自分の生活の中でアプリをどう使っているのか、どうやって習慣化させているのかまで見えるといいよね」という話をしていたんです。そんなときにN1分析をしてくださったのがグロースマーケターの藤原さん。健康な食生活を目指すアプリに合わせて、「健康の切り口は人によって変わるから、どんな傾向があるのかを知るために特定の人を深く調べてみましょう」と、私たちだけでは手の届かないところまでしっかり調べていただけました。結果だけを伝えるだけでなく、最初の段階から方向性を示してこちらの思考を整理してくださったので、とてもわかりやすかったですね。

また、「レシピを5回以上検索している人は継続率が30%上がっています」と、グラフに表してくださったときも驚きました。継続率が上がるマジックナンバー的なものがあるとは思っていましたが、自分たちでは想像もつかなかったのでハッとしたのを覚えています。

杉森 人が求める情報を確実に届けるには、データ分析が不可欠。プッシュ通知にしろ広告にしろ、多すぎれば敬遠されてしまいますが、顧客増を的確に捉えたうえで球を放ればその人にとっては有益な情報となります。減塩を考えている人に減塩しょうゆの情報を届けたり、売りたい商品を使ったレシピを興味のある人に見やすく掲載したりといった、アプリならではの利点も活かせていると思います。

市川 必要な情報を届けるなら、関連するレシピを見ている人にディープリンクを実装したプッシュ通知を送るのもひとつの方法ですよね。まだ構想の段階ですが、こうやって「あれができる」「こうすればわかる」という形で実現する手段が見えるようになっただけでも、だいぶ前進できていると思います。

——Reproのサポートは、継続率のアップにも貢献できているでしょうか?

市川 はい。藤原さんが「あなたはどのようにきょうの献立をみつけたいですか?」という内容でオンボーディング(新規ユーザーを対象とした導入プロセス)をつくってくださったんです。それを実装したところ、新規ユーザーの継続率が120%に上がりました。最初のタッチポイントでお客様の心をうまくつかむことができた施策で、とてもいい結果が出ています。

また、定期的に広告出稿はしているのですが、出稿が終わるとユーザー数が徐々に減っていってしまうというのも課題でした。でも、Reproを導入してからはユーザーの減少を最小限に抑えることができるようになったんです。ユーザーはおそらく、アプリそのものやプッシュ通知の情報に価値を感じて残ってくださっているのではないでしょうか。

藤原さんからは、「この施策はコンバージョンが伸びないのでやめましょう」「代わりにこれをやりましょう」といった提案もどんどんいただいているんです。内部で回しているだけなら1回設定して満足したり、そのまま記憶から消え去っていったりするパターンも多いと思うので、これも伴走のありがたさだな、と実感しています。

と言いつつも、将来的には内製化して自分たちだけで運用することを検討しているんです。そのことをお伝えしたところ、「じゃあ、自力運用に向けて、こういうことをしていきましょう」と積極的に対応してくださるのにはびっくりしました。Reproさんから見れば売り上げが下がってしまうことなのに、って。林さんに相談したときに、「私たちもずっと支援することがお客様のためになるとは思っていません。皆さんが自分たちでできるようになるのが一番理想的な形なんです」と仰っていただいたのも、すごく感動しましたね。

——運用が進化していく中、社内ではアプリに期待される役割に変化はありましたか?

杉森 まだ発展途上の段階ではありますが、お客様ごとに最適な情報を発信できつつあるので、各エリアの支社からは「お得意先の情報をからめた発信はできないか」といった相談をされることが増えました。営業サイドとしては売り場の棚を広げるために、お店の方へのアピールに使えるかどうかが重要になってくるのです。

市川 たとえばどこかのエリアで地域限定の商品があれば「当社のアプリ(きょうの献立)で限定商品を使ったレシピを、エリア内のお客様に向けて配信していく予定です。同じタイミングで店頭での商品展開を強化していきませんか?」という形で、アプリをきっかけに商談を始められることもあるかもしれません。また、エリアごとにどんなレシピがよく見られているかといった情報も営業の資料として非常に有用なので、エリアごと、属性ごとの傾向が見られる点は助かっています。

杉森 ホームクッキング(Web)や旧アプリでは、そこまでの解像度で顧客を見ることができませんでしたね。まだまだユーザーを増やして精度を高める必要はありますが、このアプリが今後の商品開発、メニュー開発のヒントになっていけばよいと思います。

自然と健康的な食生活が実現する、「おいしい記憶」を積み重ねられるアプリを目指して

——最後に、きょうの献立の今後の目標をお聞かせください。

杉森 お客様がこのアプリを使うことで、無理なく自然に健康的な食生活が送れる仕組みをつくりたいと考えています。そのためには一人ひとりと向き合う、「1:キッコーマン」という関係性が必要なので、一人ひとりの顧客に向き合うツールとして、キッコーマンの中で一番になるように育てていきたい。今はまだ片方から発信する比重が大きいですが、いずれは何らかの仕組みで双方向がやり取りできるようにしたいですね。

「おいしい記憶をつくりたい。」をコーポレートスローガンとしている我々にとっては、このアプリを使った方がどれだけ「おいしかった」とか「健康になれて良かった」という気持ちになっていただけるかも大切なので、将来的にはそういったこともわかるコミュニケーションを実現できるといいと思います。

市川 先ほど杉森も言っていたように、社内でもデータとして商品開発やマーケティングに活用してもらえる機会を増やしていきたいですね。

キッコーマン株式会社 東京本社前にて。左から、キッコーマン株式会社 市川真規様、杉森一広様、Repro株式会社 林一真、藤原吉宏、大岡勲光。

Reproが支援・分析をお手伝いした、きょうの献立の施策

キッコーマン様と一緒にReproが実施した実際の施策やデータ分析の一部をご紹介します。

オンボーディングのタイミングでゼロパーティデータを取得

初回セッション時、「どのようにきょうの献立をみつけたいですか?」とユーザーにヒアリング。「レシピ特集」「指定の食材」「人気レシピ」「健康レシピ」の選択肢からゼロパーティデータとなるニーズを取得し、その選択肢に応じて遷移先が変わるようにすることで、レシピ検索率の向上につながり、その後の継続率向上にまで寄与。ユーザープロフィールにここでタップした選択肢がセットされるため、その後の施策にも反映が可能になっています。

「N1分析」でユーザーを深く知る

事例本文でもご紹介しているように、アプリユーザーのN1分析をReproが実施。以前からキッコーマン様が抱いていた、ユーザー一人ひとりがアプリを生活の中でどのように使っているのか知りたいというご要望にお答えし、キッコーマン様からも高い評価をいただきました。

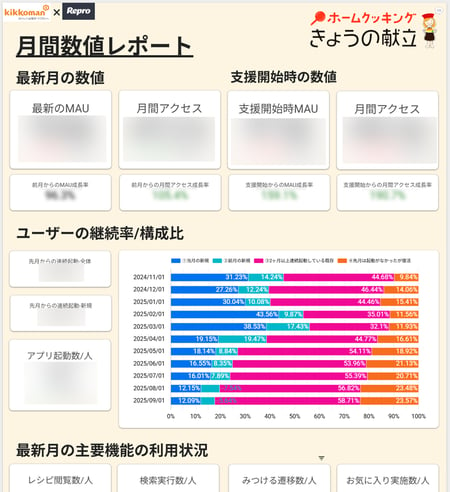

様々な数値を可視化するダッシュボードをご提供

MAUやアクセス数、継続率、主要機能の利用状況といった、アプリに関する様々な数値が文字通り一目瞭然になるダッシュボードを作成しキッコーマン様にご提供。月間の数値レポートの他、月間・習慣での各数値の推移、リテンションレートまで、アプリマーケティングの重要な指標がここを見るだけでわかるようになっています。

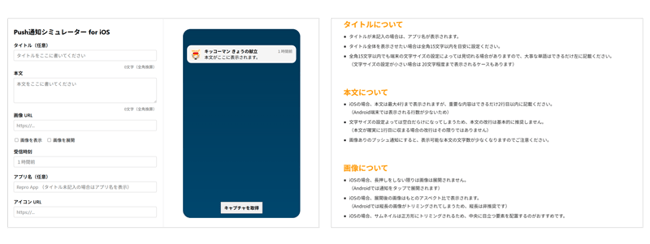

「プッシュ通知シミュレーター」とあわせてプッシュ通知のノウハウもご提供

プッシュ通知の内容や表示をシミュレーションし、どのような見え方でプッシュ通知が送信されるかがわかるツールをReproが独自に作成し、キッコーマン様にご提供。シミュレーターとしての機能に加えて、タイトルや本文、画像に関するコツや推奨ルールを丁寧にお伝えしていることから、安定したプッシュ通知配信にお役立ていただけています。

画像付きプッシュ通知の見え方も、シミュレーターを使うことでわかりやすく確認できます。

画像付きプッシュ通知の見え方も、シミュレーターを使うことでわかりやすく確認できます。

※ 本記事は2025年9月17日時点の情報です。Repro株式会社または掲載企業の都合により、紹介されている機能やサービスの提供が終了している場合があります。あらかじめご了承ください。