メディア・ニュース事例一覧

-

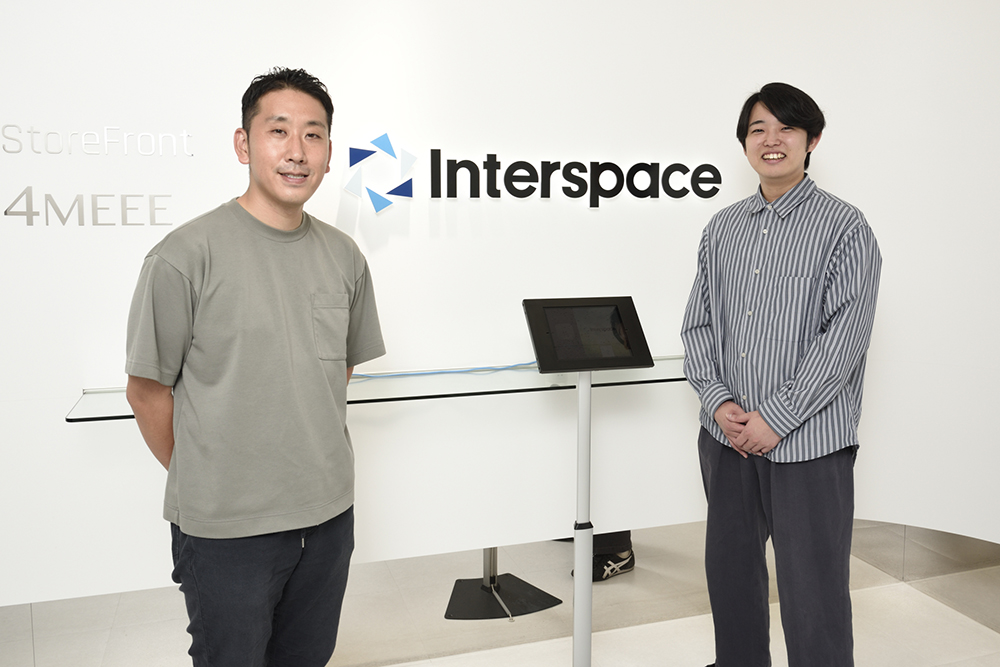

株式会社インタースペース

「導入・運用負荷を考えたらRepro一択でした」。たったふたりで十分に活用できるユーザーコミュニケーション基盤

-

株式会社オミカレ

「Repro Booster」で表示速度が約1秒、UUベースのCVRは116%改善 サイト高速化で顧客体験とKPIの向上を実現

-

株式会社ウエディングパーク

対話型コミュニケーションを進化させ、CVRが「初回来訪者」140%、「リピート来訪者」130%に改善!

-

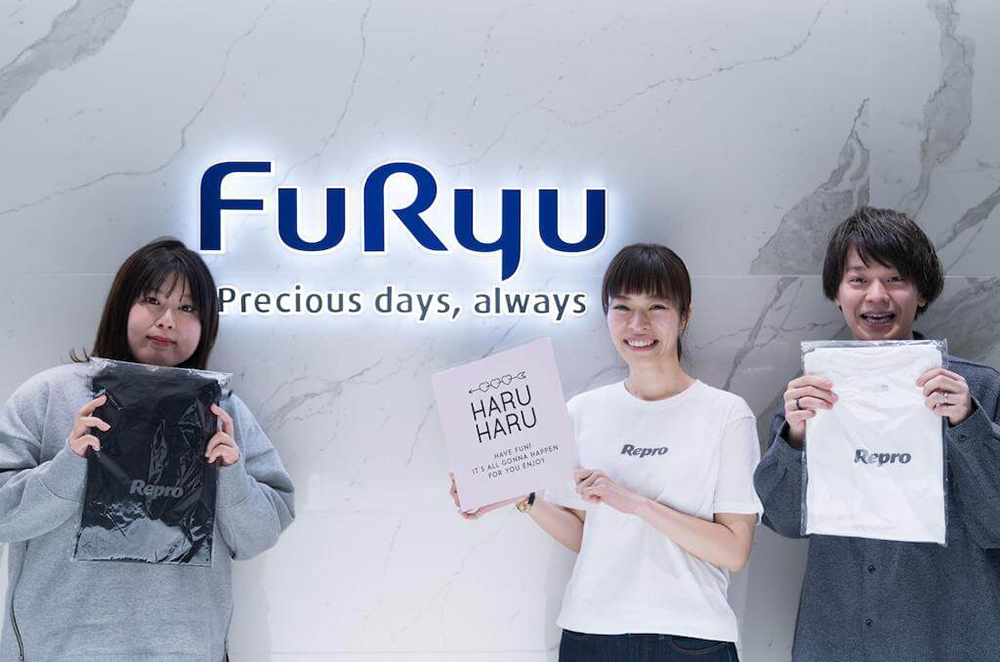

フリュー株式会社

初めて「ちゃんとチームでPDCAサイクルを回せているな」と感じた。 一体感のあるサポートでリテンション率が10ポイント改善

-

コネヒト株式会社

分析から施策実行までにかかる時間が10分の1以下に。 アプリマーケティング基盤を「Repro」に変えたワケ