2020.05.01

世界で初めて「コロナショック」に直面した中国。ロックダウンが2月にスタートし、いち早く経済的ダメージも被りましたが、その代わりに世界で最も早く回復の兆しが見えている市場でもあります。

日本ではまだ「コロナショック」は始まったばかり。今の時点で収束の見込みを立てることは到底できません。このような状況下で、いち早く危機から脱しようとしている中国の企業は、いかにして乗り切ることができたのか。コロナ下でも売上を落とさなかった企業は、一体他の企業と何が違っていたのか。彼らが実行したマーケティング施策を学ぶことは、未曾有のコロナショックを収束まで生き残るためのヒントになることは間違いありません。 今、目の前にある危機に対処し、ビジネスへの影響を最小限に抑える方法を探ってみましょう。

コロナウイルスの感染拡大と各都市で実施されたロックダウンにより、中国の商業活動は大部分が停止に追い込まれました。しかし、取引金額で見ると2月初旬を底に明らかに回復傾向にあります。

出典:COVID-19 Crisis Recovery Data from China [Updated 31 March]をもとに編集部が作成

出典:COVID-19 Crisis Recovery Data from China [Updated 31 March]をもとに編集部が作成

McKinseyによれば需要の落ち込みも解消されつつあり、3月下旬の時点で7割以上の消費者が、今後コロナ流行前と同等かそれ以上の消費レベルに戻るとポジティブに予測しています。1)

その回復を牽引しているのはもちろん、実店舗に代わるものとしてのデジタル販売です。今回のコロナショックにより、全売上に占めるオンライン購入の割合が、全カテゴリー横断で見ると15〜30%も上昇したというデータもあります。だからこそ、「多くの消費財を販売する企業たちは、EC、O2O(Online to Offline)への投資を強めている」2)と報告されているのです。

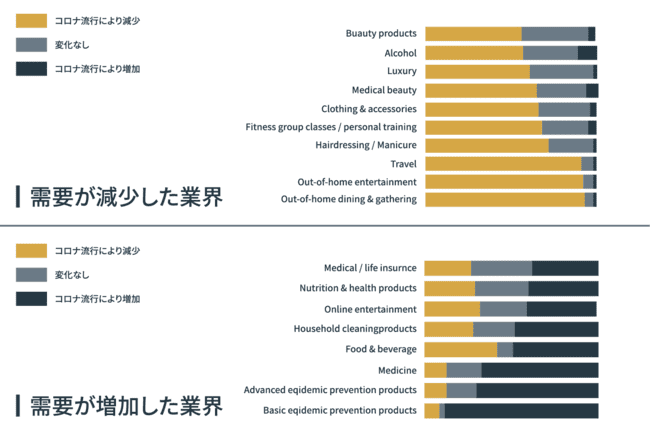

一般論として、不況時にはまず先に高級品・嗜好品市場は後退し、需要は必需品に流れる傾向があります。実際にコロナショック下の中国でも、他の商品カテゴリーと比べても高級品ニーズ(Luxuary)の落ち幅が大きいことは明らかです。

出典:CORONAVIRUS IMPACT ON CONSUMERS AND BUSINESSをもとに編集部が作成

出典:CORONAVIRUS IMPACT ON CONSUMERS AND BUSINESSをもとに編集部が作成

しかし、そんな苦しい高級品市場においても一部のアパレル・自動車会社は、オンラインチャネルを「上手く」活用することによって、コロナ下でも売上縮小を最小限に抑えることに成功しました。中国においては、「コロナ感染拡大の早期フェーズから最も早く(販売市況の変化に)適応した業界がラグジュアリーブランド」3)という声も出ています。前年比で25〜30%の市場縮小が起こると予測されている高級品市場ですが、その最悪のシナリオを回避し、15〜18%の減少で済むというシナリオも提示されているのです。4)

その「生き残り」の鍵となっているのは、「ミニアプリ」や「ライブコマース」を通したオンラインコミュニーションの重視です。以下では中国企業の具体例を通して、苦しい市況の中でビジネスへの影響を最小限に食い止めるための有力なアイデアをご紹介します。

まずは、オンラインの販売チャネルにおける日本と中国の違いをご紹介しましょう。

中国では2003年のSARS流行以降、ECの活用が世界で一番進んでおり、ロックダウン後も慌ててオンラインの販売チャネルを構築する必要のない企業がほとんどでした。

さらに、中国では自社ECに誘導して販売するのではなく、「ミニアプリ」内で販促活動を行い、そのまま消費者に商品を購入させる形態がメジャーになっているのです。

「ミニアプリ」とは一言で言うと、「アプリ内で動くアプリ」のこと。本来別々のアプリをダウンロードしなければ利用できないタスク管理やショッピング、メッセージ、動画視聴といった様々な機能が、一つのアプリを入れるだけで使えるようになります。

2017年1月、『WeChat』が立ち上げたミニアプリはアプリストアの脅威になると言われ、世界的にはトレンドとなっています。日本ではまだそれほど普及が進んでいませんが、NTTドコモ『d払い』のミニアプリ機能が昨年11月末から開始されたほか、『LINE mini app』、そして「スーパーアプリ」という名称で『PayPay』もサービス展開をスタートしたことで、日本でもメジャー化する兆しがあります。

出典:PayPayは「金融スーパーアプリ」になる。「一人勝ち」宣言

出典:PayPayは「金融スーパーアプリ」になる。「一人勝ち」宣言

中国では、このミニアプリがECと同等の機能を果たし、販促〜決済まで全てが完結するようになっています。いわば、自社の「ポップアップショップ」として『WeChat』を活用しているのです。

重要なことは、ただ商品情報を陳列するサテライトサイトという扱いではなく、訪問者に合った丁寧な接客を行うことで、れっきとした実店舗の代用チャネルとして機能させているという点です。

ミニアプリを活用し、コロナ下でも売上を向上させたラグジュアリーブランドの例としてルイ・ヴィトンがあります。実店舗の多くをクローズさせていたものの、その分オンラインサービスに注力した結果、ロックダウンの真っ只中にあったバレンタイン商戦期のオンライン売上を前年比2倍にするという成功を収めたのです。5)

出典:WeChat Fashion and Luxury campaigns: 10 Case Studies

出典:WeChat Fashion and Luxury campaigns: 10 Case Studies

コロナ流行以前から、ルイ・ヴィトンは実店舗での購入者に対して販売員がそれぞれQRコードのクーポンを配布し、WeChatへ誘導する試みを実施していました。

これにより、WeChatというコミュニケーションツールを通してダイレクトに商品の魅力や新コレクションの情報を伝えることができ、既存顧客にリピート購入を促すことに成功したのです。

このツールに紐付くアカウント情報をオンライン接客に活用することはもちろん、各販売員ごとに販売実績をトラッキングして評価(インセンティブ)につなげるというシステマティックな体制を構築していたことも成功の要因といえます。6)

中国では、ルイ・ヴィトンを嚆矢として様々なアパレルブランドがミニアプリの活用を進めています。例えばプラダも同様にオンラインで積極的に顧客とコミュニケーションをとった販売員にインセンティブを与えるシステムを導入し、「WeChatに広告を出稿するよりも大きな成果を上げている」7)と報告しています。

コロナ流行下の中国高級品市場においてWeChatなどのミニアプリが活用されている理由は、リピート購入を促すためのコミュニケーションツールとして有用なだけではありません。いわゆる中国版のインフルエンサー・KOL(Key Opinion Leader)によるライブコマースとの親和性が高いというのも大きな要因です。

例えばイギリスの有名ブランド・バーバリーは、アリババが運営する中国最大のEC『Tmall』内で有名インスタグラマーのショッピング風景をサイト内でライブ配信したことで、1時間で140万人もの視聴者を集め、紹介した商品の完売を続出させました。

出典:Luxury Brands Digital Marketing That Worked in China During the COVID-19 Crisis

出典:Luxury Brands Digital Marketing That Worked in China During the COVID-19 Crisis

この「ライブコマース」の強みは視聴者がリアルタイムに質問やコメントをしながら商品を購入できることです。昨年から中国では盛り上がりを見せていましたが、コロナウイルスが感染拡大し、自由に商品を比較・検討できない今の状況下では、配信を見ながら使用感などをカジュアルに聞くことができるのは大きなメリットだといえるでしょう。

今年2月、中国の主要都市がロックダウンされたという状況に対応する形で、WeChatもライブ配信機能をベータローンチし、徐々に販促へと活用され始めています。8)よって今後、ライブストリーミング配信による販促→ミニアプリ内購入→購入後コミュニケーションというスタイルで、顧客の育成ファネルをオンライン上で全て完結させる流れが加速することは間違いないといえるでしょう。

出典:Luxury Brands Digital Marketing That Worked in China During the COVID-19 Crisis

出典:Luxury Brands Digital Marketing That Worked in China During the COVID-19 Crisis

中国で最有力のインフルエンサーマーケティングの支援企業PARKLUのCMOは、コロナショックによって、各企業がこれまでKOLや広告などに投資してきた予算を、「KOC(Key Opinion Consumersとリテンションマーケティング」9)にも配分することになると予測しています。KOCとはKOLとは違い、企業の要請なく「自ら」商品やサービスのメリットをSNSやライブ配信で宣伝する優良顧客を指します。「KOCはKOLよりも効果的にコンバージョンに誘導する効果を持ちつつ、投資金額も削減できる」10)との見解もあり、不況下で販促コストを削減したい企業にとっては有益な存在になり得るのです。

『WIRED』などを展開するコンデナストインターナショナルのビジネスメディア『Vogue Business』は、「中国では、多くの企業が広告への投資を中断し、コロナ流行下で顧客とのエンゲージメントを築く手段を探そうとしている。それは、経済危機の間は新規開拓のために資金投下を行うことを警戒し、既存顧客(exisiting customers)に投資することで、リスクを回避し、ROIの最大化を求めようとするからだ」11)と述べ、明確に「既存」重視の傾向を見出しています。

まとめると、生身の人間が接触しなくてもコミュニケーションができる環境を早急に作り上げてオンライン体験を拡充し、ユーザーを熱量の高いファンにすることこそが、中国で先行する「アフターコロナ」のマーケティングトレンドだといえるでしょう。

オンラインチャネルでのコミュニケーション活用が高級品市場での明暗を分けているということが分かる最も顕著な例は自動車業界です。昨対比で2月の自動車販売台数は92%減少するなど、12)コロナ流行の影響で非常に大きなダメージを負った業界であり、日本でも日産の11年ぶり通期赤字というニュースが話題になりました。

以下の「検索回数」に基づくランキングを見ると分かるように、コロナ流行以前の中国において、ホンダとトヨタは3位と4位という高いプレゼンスを誇っていました。しかし、主要都市がロックダウンされた後では、Baic BjevとJetourという2つの中国国内企業にその座を奪われてしまったのです。

出典:CORONAVIRUS IMPACT ON CONSUMERS AND BUSINESS

出典:CORONAVIRUS IMPACT ON CONSUMERS AND BUSINESS

その要因として大きなものは、オンライン体験の拡充とライブ配信の活用です。例えばJetourは、新車がパーツに分解される様子をストリーミング配信で発表することによって、熱心な自動車ファンを惹きつけることに成功しました。その結果、Webにおけるプレゼンスを大きく引き上げることになったのです。

出典:LOCAL GAINS, INTERNATIONAL LOSSES:IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON AUTOMOTIVE BRAND PERFORMANCE IN CHINA

出典:LOCAL GAINS, INTERNATIONAL LOSSES:IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON AUTOMOTIVE BRAND PERFORMANCE IN CHINA

また、以前本サイトでも紹介したメーカーNIO(蔚来汽車)は、コロナショック下において売上ダウンを最も最小限に抑えられた企業の一つです。以下のグラフを見れば一目瞭然ですが、他の高級車メーカーが昨年の同時期と比べて7〜8割という大幅な販売台数に苦しむ中、NIOだけは-12.8%と頑強に持ちこたえているのです。

出典:NIO braves COVID-19 with lower delivery figures

出典:NIO braves COVID-19 with lower delivery figures

その要因を同社のCEOは、 ショールームと併設されたオーナー限定のラウンジ「NIO Houses」の活用による、オンライン・オフラインを跨いだコミュニティの形成にあったと分析しています。13) 「NIO Houses」はコワーキングスペースやカフェ、キッズスペースなどの機能を兼ね備え、似たライフスタイルの人々が集まる空間となっていました。このラウンジは、コロナ流行下でも機能していたといいます。

それに加え、アプリにも力を入れており、チェックインの度にポイントが溜まるシステムだけでなく、NIOとの生活をシェアし合うSNS機能も持たせています。つまり、これらがある種のコミュニティとして機能することでブランドへの帰属意識を高め、ファンが自動的に育成されるシステムが構築されていたのです。

出典:新時代のEVメーカー「NIO(蔚来汽車)」が提供するのは、「車」でも「移動」でもなく「ライフスタイル」。

出典:新時代のEVメーカー「NIO(蔚来汽車)」が提供するのは、「車」でも「移動」でもなく「ライフスタイル」。

NIOは昨年12月末に新型の電気自動車を発表し、その予約注文がアプリを通して可能になっていました。熱量の高い既存のオーナーたちが、コロナ流行という状況に負けず新車を購入したからこそ、業界全体が困難に陥った状況下でも売上の維持に成功したのです。

苦境の中で企業を生き残らせてくれる「命綱」は、何よりも企業のファンである—そんな教訓がNIOの例からは見えてくるのではないでしょうか。

外出を嫌う、あるいはできない消費者が実店舗からECサイト・アプリなどオンラインへ移行するという現象は、すでに日本でも見られています。ミニアプリやライブコマースの普及レベルなど、中国と日本では前提が異なる部分も存在するものの、これまで以上に「既存顧客の維持とエンゲージメント向上」が重要になってくることは断言できるでしょう。

世界恐慌級ともいわれる現下のコロナショックにより、消費の落ち込みと企業のコストカットが長期化することは明らかだからです。

サービスに愛着を持ってくれるように、オンラインでも顧客のインサイトを正確に把握し、求めていることに素早く応える密なコミュニケーションを実現できるか否か。それがコロナショックを「生き残るための鍵」となるのではないでしょうか。

1)Cautiously optimistic: Chinese consumer behavior post-COVID-19

2)Cautiously optimistic: Chinese consumer behavior post-COVID-19

3)Amid Covid-19, marketing changes shape

4)Luxury after Covid-19: Changed for (the) Good?

5)Brand lessons from China in connecting with consumers during COVID-19 outbreak

6)Luxury Brands Digital Marketing That Worked in China During the COVID-19 Crisis

7)Luxury Brands Digital Marketing That Worked in China During the COVID-19 Crisis

8)WeChat Tests Live-Streaming Mini App for Online Sellers

9)Amid Covid-19, marketing changes shape

10)Amid Covid-19, marketing changes shape

11)Amid Covid-19, marketing changes shape

12)Coronavirus: Car sales in China fall 92% in February

13)NIO braves COVID-19 with lower delivery figures

Repro株式会社が制作した独自の市場調査資料、ホワイトペーパー、お役立ち資料です。

ほかでは知ることのできない貴重な情報が掲載されているので、ぜひダウンロードしてご覧ください。