【今回のご相談】

全国にショップがあるアパレル企業のデジタルマーケティング部門で働いています。ご多分に漏れず店舗とデジタルの連携を上から求められていて、実は結構いい感じのアプリができたと自負しています。ストアの評価も数は少ないものの悪くないです……が、なかなかインストール数が伸びません。

店舗の数も多いので店頭スタッフと私たちマーケ側との連携がうまくできていない自覚はあるのですが、それだけではなく、アプリの側でもできることがあるのではないかと現場からは言われてしまいました。手始めに何から見直すべきでしょうか。基本的なところから教えてほしいです。(アプリ・Webマーケ兼務、40代男性)

【Reproの中野がお答えします】OMOの成否を左右するのは店舗での体験設計!部門や施策の分断を乗り越えよう。

近年、アパレルや食品、化粧品など様々なジャンルのリテール業界で重視されているOMO(Online Merges with Offline)施策。なかでも、アプリを活用したアプローチは、顧客との関係構築を深化させ、LTV(顧客生涯価値)を高める手段として注目されています。

とはいえ、どれほど優れたアプリを用意しても、インストールされ、実際に使われなければ意味がありません。実は、アプリを活用したOMO施策の成否を左右するのは、アプリそのものの完成度ではなく、意外にも“店舗での体験設計”にあることが多いのです。

今回は、店頭でお客様にアプリのインストールを促すための具体的な工夫から、インストール後に成果を生む活用パターン、そしてそれらを支えるOMO設計の視点まで、アプリマーケティングを担うデジタル部門が押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。

店舗がインストールの起点。OMO成功の出発点は“店頭体験”

OMO施策において、アプリは“顧客とつながる起点”であるのと同時に、顧客データを取得・活用するための基盤としても欠かせない存在です。だからこそ、その出発点となるアプリのインストールは、あらゆる施策の鍵を握ります。

アパレルショップのアプリユーザーを対象としたRepro独自の調査では、「店頭でアプリの存在を知り、その場でアプリをインストールした経験がある」人が約9割(87.7%)にのぼるという結果が出ています。このデータからも、店舗での体験設計がインストールを後押ししていることがわかります。

一方で、多くの企業では店舗とデジタル部門の連携がうまくいかず、「店舗スタッフがアプリを案内できていない」「取り組みが形骸化している」といった壁に直面してしまうことも少なくありません。OMOを成功に導くには、こうした部門や施策の分断を乗り越え、“店舗起点”を前提とした施策設計へと視点を切り替えることが何より大切なのです。

アパレルショップのアプリを使ったことがある人に、店頭における店舗アプリ(アパレル以外も含む)のインストール経験を聞いた結果 。※出典:「店舗アプリについての利用実態調査 アパレル編」(Repro調査)

アパレルショップのアプリを使ったことがある人に、店頭における店舗アプリ(アパレル以外も含む)のインストール経験を聞いた結果 。※出典:「店舗アプリについての利用実態調査 アパレル編」(Repro調査)

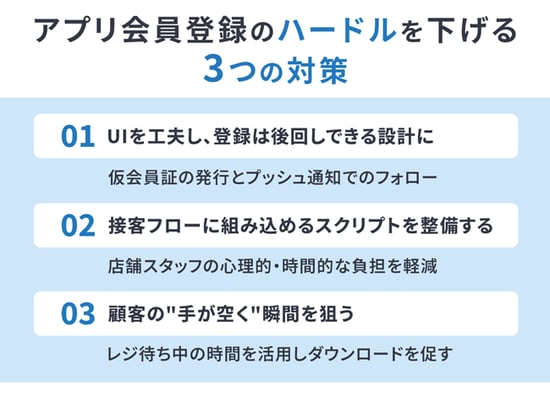

店舗でアプリがインストールされない理由と、現場を動かすための3つの対策

店舗でのアプリインストール促進が思うように進まない理由として、現場のヒアリングで最も多く挙がるのが「面倒だから」という声です。店員にとってもお客様にとっても、インストールや会員登録のフローが複雑だと、案内に時間がかかってしまい、レジが混雑したり、顧客の不満につながったりするケースが少なくありません。

こうした“現場の面倒さ”を取り除くことが、アプリ活用のスタート地点となるインストール数の最大化には欠かせないのです。そこで、ここからは店舗でのアプリ会員登録のハードルを下げ、現場をスムーズに動かすための3つの対策をご紹介します。

■対策1:UIを工夫し、登録は後回しにできる設計に

アプリを「インストールするだけですぐに使える」ようにしておくだけで、店頭での案内ハードルは大きく下がります。

たとえば、インストール直後に仮会員証を発行できる仕組みにし、「本登録は1週間以内でOK」と伝えれば、お客様に対して煩わしさを感じさせずに済みます。登録を後回しにした分は、プッシュ通知などで「登録しないとポイントが失効します」といったフォローを行うことで、自然と本登録へと誘導することが可能です。

■対策2:接客フローに組み込めるスクリプトを整備する

「1分以内で完了します」「今インストールすると◯◯ポイントがもらえます」など、店頭でそのまま使えるご案内用のスクリプトがあるだけで、店舗スタッフの心理的・時間的な負担は大きく軽減されます。

あわせて、プッシュ通知の許諾を案内する流れや、登録方法を補足できるリーフレットなど、「説明しなくても伝わる仕組み」を用意できれば、よりお声がけに対するハードルを下げることができます。

多くの企業が、アプリを開発した後に「店舗で声がけをしてもらえば自然にインストールが増えるだろう」と考えてしまいがちです。しかし、実際にはそれだけでは不十分で、現場の動きやすさまで考慮した設計こそが成果の分かれ道になるのです。

■対策3:顧客の“手が空く時間”を狙って仕掛ける

レジ待ちの時間や順番待ちなど、お客様の“手が空いているタイミング”は、インストールを促す絶好のチャンスです。実際に、レジに並んでいるお客様に向けてアプリインストール用のQRコードを掲示し、インストール後すぐに使えるクーポンを提示するといった取り組みを経験したことがある方も多いのではないでしょうか。

お客様は待ち時間を活用してクーポンを取得でき、店舗側も自然な形でアプリ利用の促進ができる。双方にとってストレスの少ない導線といえるでしょう。

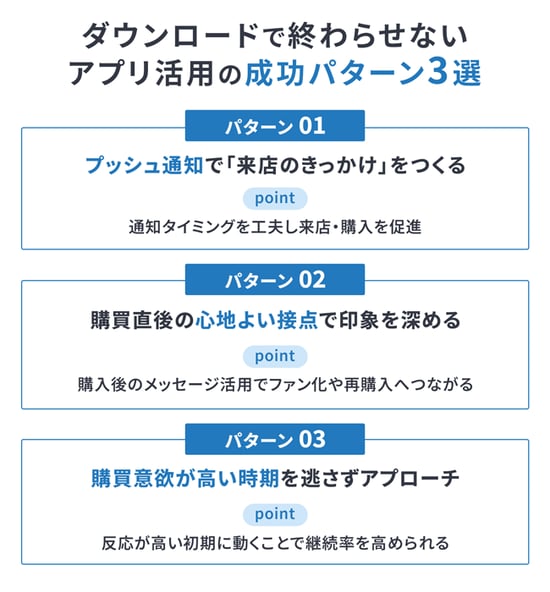

インストール後に成果を生む! アプリ活用の成功パターン3選

アプリをインストールしていただいた後に重要になるのが、「どう成果につなげるか」という設計です。ここでは、実際の事例を交えながら、特に成果が出やすい3つの活用パターンをご紹介します。

■パターン1:プッシュ通知で「来店のきっかけ」をつくる

たとえば、サーティワンアイスクリームのアプリ「31Club」では、初回登録から1日以内にクーポンをまだ利用していないユーザーにリマインド通知を送る施策を実施。その結果、クーポンの利用率が247%改善するという成果が得られました。

「31Clubの課題を最速で解決!」。導入後3カ月で初月購入率が約25%改善!次なるステージを目指す

(「31Club」/B-R サーティワン アイスクリーム株式会社)

⇒ 事例を詳しく見る

このように、忘れられてしまう前に適切なタイミングで通知を送ることで、再来店や購買を促す“きっかけ”を自然につくることができます。

■パターン2:購買直後の“心地よい接点”で印象を深める

購入後に届く、ちょっとした「ありがとう」のメッセージも、効果的な接点のひとつです。

たとえば、前述の「31Club」の事例では、購入の翌日に「ご利用ありがとうございました。次回もお待ちしています」といった通知を配信した事例では、アプリの起動率が約9.8倍に向上しました。

アプリは“販促ツール”であると同時に、“顧客との関係を育てるツール”でもあります。こうした小さな接点が、ブランドへの愛着や再購買につながっていきます。

■パターン3:購買意欲が高まるタイミングを逃さずアプローチ

インストールから1週間〜1カ月のあいだは、ユーザーの購買意欲が高まりやすい重要なタイミングです。この期間に、行動データをもとに「次に買いそうな商品」をレコメンドしたり、限定クーポンを配信したりすることで、高い反応が得られる可能性が高まります。

実際に、「インストールから7日以内に購入したユーザーは、その後の継続率が高い」といったデータに基づき、戦略的にアプローチを設計する企業も増えています。

成果につながるOMO設計のポイント

アプリを活用したOMO施策の成功に必要なのは、データに基づいた仮説と検証のサイクル(PDCA)を回す体制です。

「どの施策がどれだけインストールにつながったのか」「プッシュ通知の許諾 許可率はどの程度か」「どの接客スクリプトが効果的か」などを可視化し、小さなトライ&エラーを積み重ねていくことで、施策の精度は磨かれていきます。

そのためには、適切にデータを取得できる基盤と、施策を素早く試せる機動力のある組織づくりが必要です。

「店舗での体験設計」と「インストール後の活用設計」がOMO施策を成功に導く

アプリを活用したOMO施策を成功させるには、「店舗での体験設計」と「インストール後の活用設計」の両輪が不可欠です。そして、それらを支えるのが、店舗スタッフの動きや接客の流れを踏まえた導線設計や声かけの仕組み、そしてデータドリブンで施策を改善していく運用体制です。

「アプリを作ったが成果が出ない」「現場との連携がうまくいかない」と感じている場合は、ぜひ一度、自社のOMO施策全体を見直してみてはいかがでしょうか。

もし自社での施策立案や検証に不安がある場合は、Reproのアプリ収益最大化サービスをご活用いただくのもひとつの選択肢です。無料相談も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

■関連リンク:OMO・O2Oの事例一覧

▼あなたもReproの中野に相談してみませんか?▼

Reproでは、アプリ運用のお悩み相談を随時受け付けています。ぜひ気軽にお問い合わせください!