2023.06.19

ROIは投資の有効性や貢献度を、利益の何%という形で示した経営・マーケティング指標です。投資には、広告投資、設備投資、人材への投資など様々なものがありますが、その投資がどの程度、ビジネスに貢献しているかを測れなければ、効率的なお金の活用ができません。そこで、活用されているのがROIです。

ROIは投資の内容、領域にかかわらず、その有効性を定量的に表現し、比較できるという特性を持っており、投資評価には非常に有用。本記事では、ROIの意味と計算方法から始め、関連指標であるROAS、CPAとの役割の違い、さらにはROIの実際の活用例とメリット・デメリットまで、誰にでもわかりやすく解説していきます。

ROIとは、投資したお金がどれだけの利益を生み出したかを%(パーセント)で表した指標です。ROIの数値が高いほど、費用対効果が高く、価値のある投資だと判断できます。

英語の「Return on investment」の略語で「アールオーアイ」と読みます。日本語訳は「投資収益率」「投資利益率」とするのが一般的。

ROIの計測が重要なのは、投資がビジネスの利益に対してどのような成果をもたらしたかが数値化され、その有効性を正確に判断できるようになるからです。ROIが高い施策があればより多くの投資をしてもいいかもしれません。逆にROIが低い施策があれば、それを停止するという意思決定もできるようになります。

ROIが計測されていないと、投資がどれだけ利益の増大に貢献しているかがわからず、効果のない施策に投資を続けてしまう可能性もあります。結果的に経営に負担をかけてしまう危険性もあるでしょう。

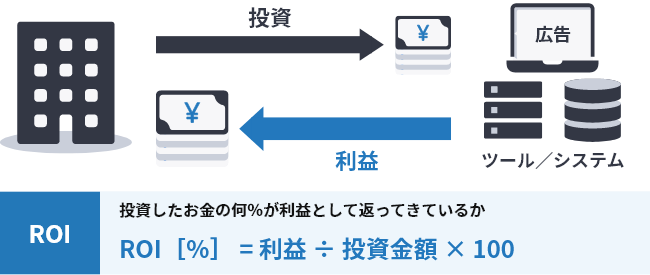

■ROIの図解イメージ

数値例を用いながら、実際にROIの数値を求めてみましょう。ROIを求める計算式は以下の通りです。

ROI[%] = 利益 ÷ 投資金額 × 100

式を見るとわかる通り、利益がマイナスつまり赤字であれば、ROIもマイナスになります。つまり、ROIの損益分岐点は0%であるということです。以降で例示する実際の数値を用いた計算例では、利益を「売上 - 原価 - 投資金額」で算出できることとしています。現実には販管費等も考慮しなければなりませんが、簡易化するために原価に含める形で割愛しました。

A社のROI =(3,000万円 – 1,500万円 – 800万円)÷ 800万円 × 100 = 87.5%

B社のROI =(2,000万円 – 1,000万円 – 400万円)÷ 400万円 × 100 = 150%

売上も利益(売上 - 原価 - 投資金額)もA社が上回っているにも関わらず、ROIはB社が大きく上回る結果になりました。どちらが優れているというわけではないのですが、投資の効果という観点で見ると、B社のほうが効率的な活動をしているということがわかります。

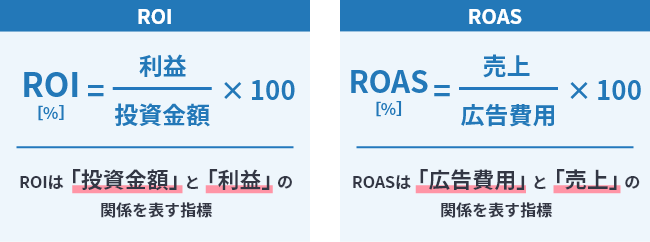

ROIに似た指標にROASというものがあります。ROASは「Return on Ad Spend」の略で、投じた広告費用に対して何%が売り上げとして返ってきたかを示すものです。

ROIとROASの違いは第一に、ROASが投資の対象を「広告」に限定していること。もうひとつは「売り上げ」に対する効果であるということです。ROIが「広告を含む様々な投資全般」を対象とし、「利益」に対する効果を測定するものであったことを考えると、名前は似ていても数値の意味は大きく異なることがわかります。

ROAS[%]= 広告からの売上 ÷ 広告費用 × 100

例えば、広告に1,000万円をかけて、その広告から2,000万円の売り上げを得た場合は、下記のような計算になり、ROASは200%です。

ROAS[%]= 2,000万円 ÷ 1,000円 × 100 = 200%

ROASは広告効果を純粋に求めるのに適しており、広告以外の売り上げや費用などが変動した場合でも影響を受けないという特徴を持っています。そのため、ブランドマネージャーやマーケターが広告の費用対効果を計測するのに適しています。

ただし、ROASは売り上げに対する指標であるため、ROASがいくら高くともビジネス全体に利益を生み出しているかまではわかりません。ROASを用いて利益への貢献度を測る場合には、広告を行った商品の利益率と組み合わせる必要があるということです。

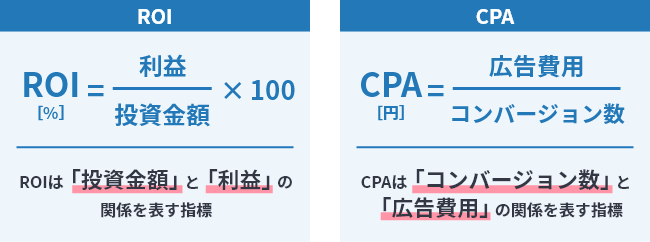

もうひとつROIと関連して覚えておきたいマーケティング指標にCPAというものがあります。CPAはひとつのコンバージョンに対して、どれくらいの広告費用がかかったかを示すもので、「Cost per Acquisition」の略。Web広告やアプリ広告でよく利用される指標で、下記のように算出されます。

CPA [円]= 広告費用 ÷ コンバージョン数

ECサイトのように、コンバージョン=売り上げとなるビジネスモデルにおいては、非常にわかりやすく広告効果を示す指標といえます。例えば、商品・サービスの購買意欲が高い見込み顧客にのみ広告費用を割けば、CPAは低く抑えられる傾向にあります。つまりCPAが低いという状況は、広告費用を効率良く使用できている状態であるわけです。

ただし、CPAはわかりやすい反面、直接的なコンバージョンへの貢献度以外を見落としてしまうという欠点も抱えています。広告には、すぐにコンバージョンをするような顕在的な顧客に対するアプローチだけでなく、将来的に顧客になってほしい人に対する認知を広めるという役割もあります。この観点が抜け落ちてしまうのです。

CPAに偏重してしまうとその値を低く抑えることに固執してしまいがちになり、潜在顧客を獲得するチャンスを逃してしまう恐れもあります。CPAだけでなく、より長期スパンで利益に対する貢献度を測ることができるROIもあわせて運用するのがいいでしょう。

マーケティングの領域では、投資対象となる手法によって得られる成果が異なります。例えば、広告は販売促進や製品・サービスの周知ができ、MAツール・CRMツールではリードの育成ができます。また、イベント・展示会においては製品やサービスの周知だけでなく、リードの獲得や成約などの目的も達成することができるでしょう。

しかし、これらのマーケティング施策はひと目では効果が見えづらく、「成功したかに見えても、収益に結びついていない」あるいは「投資金額に見合う成果が出ていない」などという場合があります。そこで活用したいのがROIです。

各マーケティング施策をROIを用いて比較すれば、どのマーケティング施策の収益性が高いのかが数値として可視化されます。もし、ROIが低いマーケティング施策があるのであれば、施策のどこかに不足や間違いがあるはず。ROIを最大化するための改善を実施するといいでしょう。どうしてもROIが低いままなら、その施策を停止するというケースも考えられます。

ここでは、事業全体のROIではなく、マーケティング施策にブレイクダウンしたROIの計算方法を紹介します。ROIの改善は投資と投資から生まれる利益を正確に理解し、計算することから始まります。まずは、下記の計算式を自社に当てはめて計算してみましょう。何をすればROIが改善するのかも一目瞭然です。

広告への投資のROIは下記の計算式で求めることができます。なお、原価は広告からの売り上げにかかわる商品やサービス提供の原価とします。このROIを改善するには、「広告からの利益(広告からの売上 – 原価 – 広告費用)」を圧縮するか、広告費用を圧縮することが求められます。

ROI[%] = (広告からの売上 – 原価 – 広告費用)÷ 広告費用 × 100

また、広告による売り上げは「コンバージョン数 × 平均単価」で求められるため、広告運用におけるROIは以下の式で求めることも可能です。下記の式からは、コンバージョン数と平均単価の増大がROI改善に役立つことがわかります。

ROI[%] = (コンバージョン数 × 平均単価 – 原価 – 広告費用)÷ 広告費用 × 100

MA・CRMツールのROIを求める場合は、リード(見込み顧客)が購買した利益を基に、下記のように計算します。ROIを改善するには、より安価なツールに乗り換える方法と、ツール活用の効率化により利益を増大させる方法が考えられます。

ROI [%]=(ツールによって増加した売上 – 原価 – MA・CRMツールの費用)÷ MA・CRMツールの費用

イベント・展示会出展におけるROIを求める式は、下記のとおりです。イベント・展示会に投資した費用として含まれるものには、出展料、展示ブース制作費、販促物制作費、当日の人件費などがあります。

ROI[%] = (イベント・展示会から成約になった売上 – 売上原価 – イベント・展示会に投資した費用)÷ イベント・展示会に投資した費用 × 100

マーケティング以外にもROIはもちろん活用できます。代表的な例をふたつ紹介しましょう。そのほかにも様々な活用法がありますが、基本的な用途として覚えておくとよいでしょう。

例えば、開業資金2,000万円で飲食店を始めるとして、年間の純粋な利益である経常利益が500万円の場合、ROIは以下のとおりになります。

ROI[%] = 500万円 ÷ 2,000万円 × 100 = 25%

これは投資金額の25%を1年間で回収できることを表しています。また、投資金額を回収するために必要な年数は以下のとおりです。

100%(投資額) ÷ 25% = 4年

このように回収年数がわかることで、事業規模の拡大や次の店舗を出すかどうかなどの計画立案に役立てることができます。

ROIをベースにすれば、利益目標達成のための投資額を設定できます。この場合、目標とする利益とROIの数値を設定することから始めます。目標とする利益とROIを設定すれば、必要となる投資金額を求めることができるからです。

目標とするROIは前年度のROIをベースにしてもよいでしょう。スタートアップ企業の場合は、同業種のROIを参考にして目標を設定することもあります。

例えば、以下のような条件で来期の利益目標を達成するための投資金額を計算してみます。

この条件をROIの計算式に当てはめると以下のような計算が成り立ちます。計算をしてみると、ROIを維持しながら5,000万円の利益を達成するためには、3,125万円の投資が必要であることがわかるはずです。

160[%] = 5,000万円 ÷ 投資金額 × 100

ここまでの解説でROIの算出方法や重要性は理解できたでしょう。続いては、ROIを利用するメリットをふたつ挙げて、ROIの有用性を整理します。

ROASの場合は売上ベースで測定するため、施策が本当に利益につながっているかを正確に測ることができません。一方、ROIは利益ベースで測定されるものです。そのため、利益がマイナスになればROIも必然的にマイナスになり、施策が本当に効果を出せているのか測定することができます。

ROIを計算することで、ビジネスに投資した金額から、どの程度の利益が発生しているかがわかるので、施策の方向性が正しいかどうかなどを正確に知ることができます。

ROIは投資金額と投資対象、投資対象から得られた利益を明確にしたうえで算出します。そのため、どの施策への投資がどの程度の利益を生み出しているかを、横断して比較することが可能。施策ごとの成功・失敗を判断するだけでなく、小規模な施策でもROIが高い場合は投資金額を増やすといった意思決定に役立てることもできます。

また、規模が異なる複数の事業を比較する際にもROIは活用できます。これにより、最も採算性の優れた事業を見極めることができ、企業全体の収益性向上を図ることも可能です。

ROIにはデメリットもあります。最後にROIを扱う際に注意すべき点についてふたつ説明しておきましょう。

ROIのバランスだけに注目しすぎてしまうと、長期的利益の模索ができなくなるというデメリットがあります。

イノベーションとは革新という意味で、企業のイノベーションには「持続的イノベーション」と「破壊的イノベーション」の2種類が存在します。

持続的イノベーションとは、顧客のニーズを満足させるために、既存製品を高性能で高機能に改良することを目的とした安定した利益重視のイノベーションです。一方、破壊的イノベーションとは、仮に現時点では低性能で低機能であったとしても、新しい市場を開拓し、市場を一変させるようなイノベーションのことです。

一般的に、企業の経営者は株主のためにROIが高い持続的イノベーションに投資し、ROIが低い、あるいは予測しづらい破壊的イノベーションを軽視する傾向にあります。そうなると持続的イノベーションに偏り、既存製品の改良ばかりを行ってしまいます。この場合、製品改良によって予測される顧客のニーズを満たし続けることは可能かもしれません。

しかし、生活環境の変化や技術革新によって突如として発生する新しいニーズに応えることは困難です。他企業の破壊的イノベーションによってもたらされた新製品に一気に乗り換えられてしまうかもしれません。

このような、ROIがもたらすイノベーションのジレンマに陥らないためには、既存製品の改良とともに、新規製品の開発にも注力する必要があります。新規製品の開発は初期段階ではROIが低く、費用対効果が低いように見えますが、長期的に見れば新規製品によって顧客の新しいニーズをとらえる破壊的イノベーションを起こせる可能性を秘めています。

ROIは利益と投資金額という定量指標のみを用いて算出されます。投資から得たリターンを正確かつわかりやすく監視できる反面、広告による製品・サービスの認知度向上や、ボランティア活動、環境問題への取り組み、ブランド力の向上などの数値で計測できないものが反映されないことには注意が必要です。

SNSが発達した現代において、消費者はたくさんの情報に簡単にアクセスができます。そのため、企業の姿勢や取り組み、口コミなど数値化できない部分に価値を見出して製品・サービスを選択する機会が増えています。

ROIのみによる判断は、数値計測できないものの利益に貢献している成果を見逃してしまう恐れがあります。あらかじめブランディングやリードジェネレーションなどの部門にも予算を配分することで、ROIに偏重しないバランスの良いマーケティングを展開する必要があるでしょう。

Repro株式会社が制作した独自の市場調査資料、ホワイトペーパー、お役立ち資料です。

ほかでは知ることのできない貴重な情報が掲載されているので、ぜひダウンロードしてご覧ください。